El Trigo fue una de

las primeras plantas domesticadas por el ser humano y lo ha acompañado a lo

largo de sus travesías por el viejo mundo, llegó a América con la invasión

europea que impuso su cultivo por su gusto por los productos procesados del

trigo. Se tiene registro de su llegada a la Nueva Granada entre 1530 y 1535 por

Jerónimo Lebrón de Quiñones, junto a otros granos como la avena y la cebada, así mismo se conoce que en 1540 se construyó el

primer molino para trigo en Nariño.

Junto con la

colonización del territorio, el cultivo de trigo y otros granos fueron

encontrando zonas optimas donde se podían cultivar y abastecer a la población local, estas zonas se ubican en la parte alta de los Andes donde el clima mostraba estaciones

secas marcadas que le permitía al grano secarse, y almacenarse, en Colombia estas fueron principalmente el departamento de Nariño y el altiplano cundiboyacense.

Para el siglo XX se

alcanzó la mayor área registrada cultivada en trigo, llegando a 145.000 hectáreas

(1 hectárea es igual a 10.000 m2) y cosechando alrededor de 102.000 hectáreas,

un área un poco mayor que la mitad del departamento del Quindío.

Con la aplicación

de técnicas derivadas de la revolución verde como el suministro de

fertilizantes, uso de plaguicidas químicos y el estudio e investigación de

nuevas variedades genéticas para 1974 cada hectárea pasó de producir 0,6 t/ha (toneladas

de grano por hectárea) a 1,3 t/ha y para el año 2005 este rendimiento había

alcanzado a ubicarse entre 2 y 2,44 t/ha, rendimiento que se ha mantenido hasta la

actualidad.

|

Campo de Cebada en el altiplano cundiboyacense,

así se vería el trigo en esta zona. Foto: J. Borbón 2022 |

Sin embargo, en

nuestros campos ya no es común ver esos cultivos de trigo mostrando sus espigas

doradas al cielo, diversos factores internacionales y nacionales hicieron que

el área cultivada pasara de las mencionadas 145.000 hectáreas en 1950 a 3.538

en el 2019.

Entre los

factores podemos mencionar que el rendimiento de una hectárea de trigo en EEUU y

Canadá varía entre 2,5 y 3 t/ha, el cual, al ser sembrado y cosechado por

máquinas, empacado y transportado a bajo precio por trenes y barcos, permite

producir y transportar una gran cantidad de trigo a un precio mucho menor

haciendo que para los colombianos sea más barato comprar trigo del exterior que producirlo en Colombia.

Otro factor es la apertura económica y los tratados de libre comercio que permitieron que para el año 2012 la entrada de trigo al país tuviera un 0% de arancel, en otras palabras, la producción colombiana de trigo ya no es

competitiva.

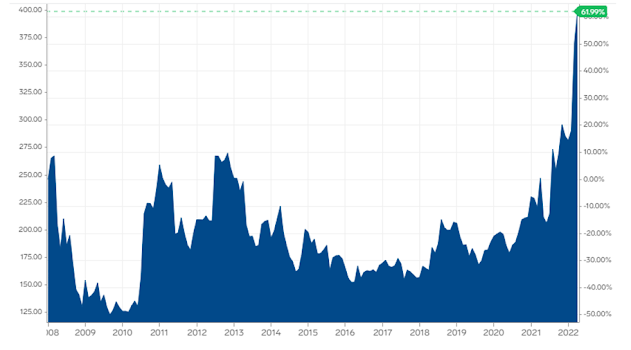

Esto llevó a que para

el año 2019 importáramos alrededor del 99,5% del trigo consumido en Colombia, año

en que la tonelada internacional de trigo costaba entre 168 y 205 USS (dólares), precio relativamente

estable a lo largo de los años, donde un precio mínimo ocurrió en el 2009

cuando se cotizó a 122.5 USS/t y un precio máximo en noviembre de 2012 de 269

USS/t. Las cosas marchaban bien para los consumidores del trigo y sus

procesados: harina de trigo para el pan y amasijos, sémola para las pastas y

cervezas.

Pero todo cambió

cuando la nación Rusa atacó a Ucrania en febrero de 2022, ocurre que entre

Rusia y Ucrania producen alrededor del 30% del trigo que se comercializa en el

mundo, y ahora, en el conflicto, la población ucraniana se encuentra sobreviviendo, sus

campos están en medio de la guerra, lo que limita fuertemente la siembra de trigo para el

segundo semestre del 2022, el campo se quedó sin quien lo trabaje, la

infraestructura está destruida, y ni siquiera se puede usar su puerto sobre el

mar negro, mientras que Rusia se encuentra en medio de sanciones económicas que

imposibilitan su relación comercial con varios países occidentales, y encima

aparecen noticias como el robo de grano ucraniano en zonas ocupadas por Rusia y

la crisis de los fertilizantes de los cuales Rusia también es uno de los

principales productores y exportadores del mundo.

Todo esto ha

hecho que el precio del trigo se elevara desde 211 USS/t en mayo de 2021 a 403 USS/t

a mayo de 2022, el precio más alto del que se tiene registro y el cual no

parece haber alcanzado aún su pico, según el Banco Mundial en su informe de

abril de 2022, el precio del trigo se incrementará más del 40% ejerciendo una mayor

presión en países que se apoyan en su importación, países como Colombia que

importa el 99,5% del trigo consumido.

Esto quiere

decir, que en lo que queda del año 2022 y los años posteriores veremos cómo los

productos alimenticios derivados del trigo incrementarán su precio aún más,

pan, galletas, pizzas, pastas, cervezas… incrementaran sus precios conforme

pasa el tiempo, productos básicos en la alimentación de gran parte de la

población Colombiana, cuyo consumo per cápita de trigo es de 43 kilos.

Ahora, bajo ese

escenario, mis preguntas son ¿Qué podemos hacer?, ¿podemos disminuir la catástrofe

alimentaria que se nos viene?

No sé si estoy colocando

un escenario pesimista, pero cuando un pan de $300-400 disminuya su tamaño y/o

incremente su precio a $700-800, o cuando la libra de pasta pase de costar

$3.500 a $5.500, la protesta social no se hará esperar dado que hay hambre en

la población.

Frente a lo cual

mi primera pregunta es: ¿y si volvemos a cultivar trigo en Colombia?, ante un

escenario donde lo que está en juego es el hambre, la supervivencia, creo que

el poder alimentar a los colombianos se vuelve una prioridad.

Echemos una mirada a los

números y ver los costos teóricos de sembrar trigo en el altiplano

cundiboyacense, los datos puestos a continuación son basados en documentos de

AGROSAVIA donde se mencionan las generalidades del cultivo de trigo, los actualicé a precios del 2022,

por lo que pueden tener variaciones:

Para 1 Hectárea

de trigo que produzca 2 t/ha requiero:

- Pasar un

tractor que acondicione el suelo: $ 240.000

- Aplicar

fertilizantes -a precio actual- (150-200 kilos): $1.400.000

- Aplicar

plaguicidas contra enfermedades, malezas e insectos: $310.000

- Comprar la

semilla de trigo (si es que se encuentra): $1.500.000

- Jornales (siembra,

mantenimiento, cosecha): $1.400.000

- Transporte (2

toneladas): $190.000

- Imprevistos (5%):

$252.000

Total: $5.292.000

Costo de producción de 1 tonelada: $2.646.000

Ahora, como mencionábamos

anteriormente, es más económico comprar trigo del exterior, ¿pero hasta qué

punto?

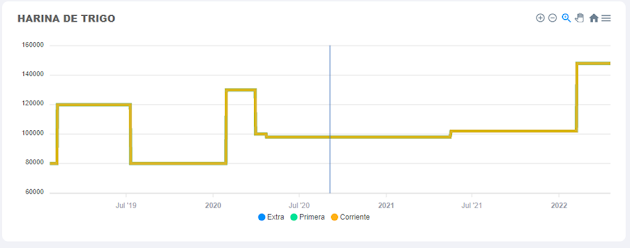

Compremos una

tonelada de trigo FOB (Free On Board) al precio internacional, esto es que tengo

mi trigo montado en un barco en un puerto del país productor, ahora debo cubrir

el transporte a Colombia, descargarlo, montarlo en un camión, llevarlo al

molino, procesarlo, empacarlo, volver a montarlo en un camión y llevarlo a un centro de

consumo como Abastos u otro desde donde se distribuye, en esta cadena, el

precio del trigo se incrementa y se refleja en el precio al consumidor, el cual

lo podemos ver en la gráfica del historial de precios de Abastos.

Observamos que el

precio de oferta de harina de trigo se mantuvo estable a $104.000 (el bulto de

50 kilos) desde finales de marzo del 2020, mostrando pocas variaciones hasta el

8 de febrero de 2022, cuando el precio del bulto de 50k se incrementó a $148.000,

dadas las noticias de la guerra en Ucrania, al hacer unos cálculos sencillos

encontramos que la venta una tonelada de harina de trigo genera un valor bruto

de $2.960.000, si a este precio le restamos los gastos y ganancia de la bodega

(estimo entre un 20 y 35% del valor de compra de trigo) encontramos que la

tonelada de harina de trigo tiene un valor en el mercado de Bogotá de entre $1.924.000

y $2.368.000, precio inferior a la producción de la misma tonelada de trigo en el

altiplano cundiboyacense y sin contar su ganancia.

Sin embargo, en

un escenario donde apenas se vislumbra una crisis venidera, no se comienza a

sentir el rigor de los precios altos, ya hay países que están tomando una serie

de medidas con algunos productos como es la prohibición de la exportación del

aceite de palma por parte de Indonesia para asegurar su propio suministro, caso

similar esta ocurriendo con los fertilizantes y otros productos.

No soy

economista, ni se predecir el futuro, pero los números comienzan a sonar

turbios, haciendo predicciones de un incremento de un 40% del precio de la

harina de trigo tomando como referencia el precio de enero de 2022, y asumiendo

que la guerra en Ucrania no incrementara más su impacto, asumiendo poca

especulación de precios o acaparamiento de productos por parte de países

productores o con más poder adquisitivo, podría preveer un escenario donde para

septiembre-octubre del 2022 el trigo mantenga su precio actual, reflejado en

$148.000 el bulto en Abastos.

En un escenario

alterno, tomando un incremento del 40% con el precio a inicios de mayo sin asumir

los escenarios planteados, para finales del 2022 el trigo incrementará su

precio y se verá aproximadamente en $179.400 en Abastos. Como referencia les

pongo que el precio del mismo bulto en enero del 2022 estaba en $102.000 se

podría hablar de un incremento actual de 45% que puede incrementarse a 75%, lo

que sustenta el incremento mencionado de los derivados del trigo mencionados párrafos

atrás.

Bajo un escenario

2, la tonelada de harina de trigo importada puesta en Bogotá rondaría los

$3.600.000, siendo un 36% mas costosa que producir una tonelada en el altiplano

cundiboyacense ($2.646.000), si al trigo producido localmente se le incrementa

un 20 a 35% por la ganancia propia del agricultor, continua siendo más rentable

que importar el trigo.

Para finalizar este

análisis, quiero dejar mi opinión, que mas allá de romantizar la idea de ver

cultivos de trigo, es que es urgente evaluar acciones ante una crisis

alimentaria que se asoma que puede desencadenar en un estallido social muy

fuerte (mas que las protestas del 2021), y a mis ojos vale mas la pena intentar

buscar soluciones que salven la vida de los colombianos y la estabilidad que

tanto nos ha costado, que ver lentamente como (y espero estar muy equivocado)

se nos viene una crisis de hambre y su estallido social.

Siento que en

medio de un panorama de elecciones, este importante debate esta siendo dejado

por fuera de la mesa, al parecer el gobierno actual no va a hacer nada frente a

una crisis que ni ha mencionado, y al gobierno entrante le va a estallar apenas

comience.

Para finalizar, dejo

unas preguntas para los lectores ¿será más económico subsidiar fertilizantes,

insumos, organizar siembras para que el país produzca trigo que incrementar el

pie de fuerza, pagar los destrozos y seguir perdiendo la confianza

inversionista?

¿Será que podemos

incentivar la siembra de otras fuentes de almidones alternativos al trigo como

plátano, maíz, yuca, papas, arroz?

¿Será mejor simplemente

asegurar acuerdos de trigo que garanticen el suministro a precios actuales?

¿Qué otras

opciones se plantean?

Salu2

Bibliografía:

Álvarez, D.;

Chaves, D. 2017. El cultivo de trigo en Colombia: Su agonía y posible

desaparición. Rev. Cienc. Agr. 34(2):125 - 137. doi: http://dx.doi.org/10.22267/rcia.173402.77. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-01352017000200010

Agronegocios. 28

Abril de 2022. https://www.agronegocios.co/agricultura/prohibicion-de-exportacion-del-aceite-de-palma-de-indonesia-tras-aumento-de-precio-3352211

AGROSAVIA:

https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/18873?locale-attribute=es

https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/23989

https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/1142

Banco Mundial. 26 de abril de 2022. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/26/food-and-energy-price-shocks-from-ukraine-war

BBC mundo. 25 abril de 2022. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61108454

Quintero, L.

& N. López. 2020. Realidad del subsector de trigo en Colombia después de la

firma de los TLC con Canadá y Estados Unidos. Tesis de grado Negocios

Internacionales. Fac. Cienc. Econ. y Admin. Universidad Agustiniana. 52pp. Disponible

en: https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstream/handle/123456789/1401/LopezGonzalez-Natalia-2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y

USDA. 2009. https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/43783/39922_eib116_summary.pdf?v=0